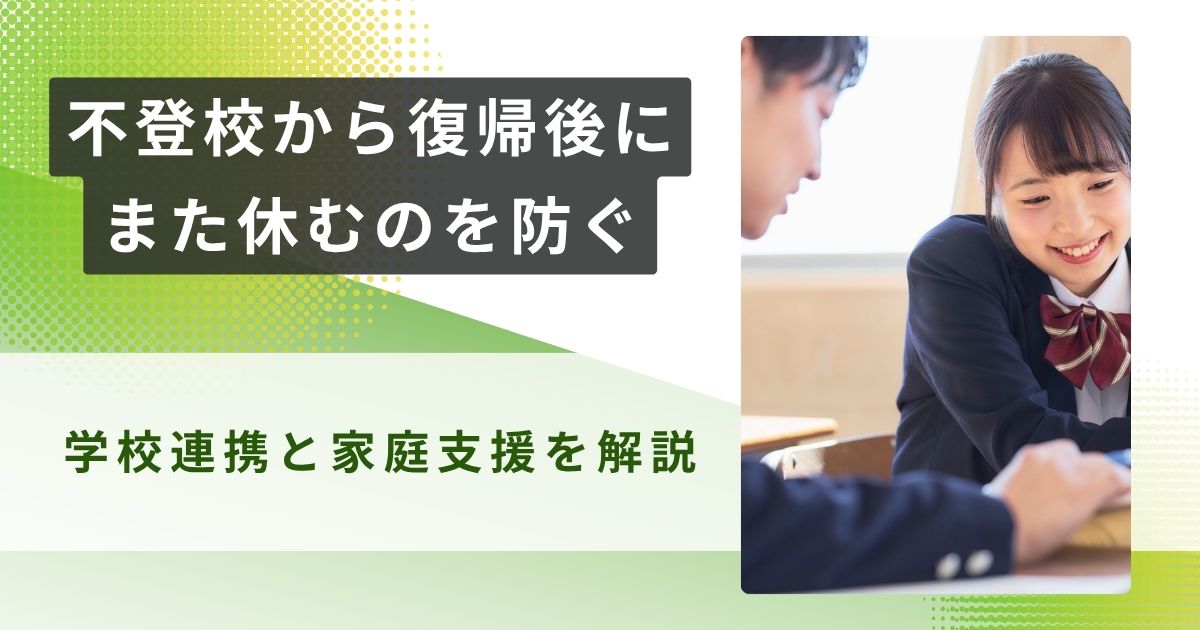

不登校から復帰後にまた休むという状況は、再発の原因が見えづらいことや再登校の注意点が多いこと、不登校再発しそうなサインを見逃しやすいことなどが重なって起きやすくなります。

不登校からの復帰が疲れたと感じる心身の消耗や、回復期の逆戻りへの不安、再発率の情報に揺れる気持ちも重荷になりがちです。

さらには、再登校初日をどう乗り切るかが怖いと感じることも自然で、親の対応が子どもの安心感に直結します。

そこで、本記事では、回復の兆しをとらえながら現実的な対策方法を整理し、家庭と学校が同じ方向を向けるよう手順をまとめます。

- 再発の背景とサインの具体像を理解する

- 復帰初期のペース設計と学校連携の要点

- 親が取るべき声かけと避けたい対応

- 再発時の選択肢と段階的な立て直し方

不登校から復帰後にまた休むことの全体像

- 再発の原因を正しく見極める

- 不登校からの復帰が疲れたと感じたとき

- 不登校が再発しそうなサインに気づく

- 再発率の目安と捉え方

- 回復期への逆戻りを防ぐ視点

- 再登校初日の準備ポイント

再発の原因を正しく見極める

不登校の再発は、単独の出来事によって生じるというよりも、複数の小さな負荷が重なって臨界点を超えることで表面化するケースが多いものです。

背景として考えられる要素を、以下に紹介します。

- 友人関係の不一致

- 学習の遅れに対する不安

- 先生との相性

- 生活リズムの乱れ

- 完璧主義や不安傾向などの性格特性

- 発達特性や学習障害への支援不足

- 家庭内コミュニケーションの行き違い

これらの要因を、短期間で改善できる表層要因(授業の座席や提出物の量など)と、時間をかけて整える基盤要因(睡眠習慣や自己肯定感、クラス内の役割感)を切り分け、同時並行で手当てする視点が役立ちます。

原因の探索で大切なことは、子どもの主観を事実として尊重することです。同じ刺激でも負担の感じ方には個人差があり、外側からの一般論で上書きすると実態から離れてしまいます。

そこで、学校・家庭・本人の三者で、トリガー(きっかけ)、メンテナンス要因(不快感を持続させる要因)、バッファー(緩衝要因)を言語化する方法が効果的です。

日中の時間帯ごとの気分や体調、対人場面、科目別の負荷、教室環境の音や光などの感覚刺激を、1日の流れに沿って丁寧に記録すると、再発のパターンが見えやすくなるでしょう。

参考として、文部科学省は毎年度、全国規模で不登校の状況を調査し、公表しています。令和5年度の結果では小・中学校の不登校児童生徒数や割合が過去最多とされています(出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」 )。

こうした一次データを背景知として共有しておくと、感覚ではなくエビデンスに基づく話し合いが進めやすくなるでしょう。

不登校からの復帰が疲れたと感じたとき

復帰初期は、登校そのものが大きなエネルギー消費になります。授業や人間関係に向き合う前に、通学・環境変化・緊張の持続だけで疲労が蓄積するからです。

そこで無理を重ねると翌日に反動が来やすいため、まずは「負荷の総量」を意図的に小さく保てるように、以下のように行動の難易度を細かく設計することが大切です。

- 午前のみ登校や特定科目のみに絞って参加する

- 移動距離が少ない動線を設定する

- 途中で休める場所と合図を事前に取り決める

達成基準は結果ではなく過程に置き、「到着できた」「教室の前まで来られた」「保健室で1コマ過ごせた」といったプロセスの積み重ねをその場で言語化すると良いでしょう。

また、家庭側では、睡眠・食事・入浴の3点を優先順位の高いケア項目として固定することが重要です。

就寝・起床時刻の前倒しは15~30分単位の微調整から始め、昼寝は短時間で切り上げるか夕方以降は避けます。帰宅後は感覚刺激の少ない環境でクールダウンの時間を確保し、宿題や復習は「翌日の不安を減らす最小限」にとどめます。

体調面の不調(食欲低下、睡眠障害、頭痛・腹痛・吐き気・めまいなど)が長く続く、あるいは学校生活に顕著な支障が出ている場合は、医療機関や専門職への相談も検討しましょう。

判断に迷うときは、症状の頻度・強度・持続時間、登校や学習への影響度、家庭での機能(食事・睡眠・入浴・会話)の変化を数日~数週間単位で記録して持参すると、専門家との共通理解が得られやすいためおすすめです。

不登校が再発しそうなサインに気づく

不登校の再発には前触れがあることが多く、早期に気づいて対応ができれば、再発を防止することも可能です。

再発しそうなサインを「行動面」「身体面」「感情面」にわけて、以下に紹介します。

| 種類 | サインの例 |

|---|---|

| 行動面 | ・朝の準備の滞り ・遅刻や早退の増加 ・保健室の滞在時間の延長 |

| 身体面 | ・頭痛 ・腹痛 ・吐き気 ・めまい ・倦怠感 ・入眠困難や中途覚醒 |

| 感情面 | ・イライラ ・涙もろさ ・無気力 ・興味の喪失 |

上記のほか、軽微なサインも見逃さないためには、日記や簡単なチェックシートで、睡眠・食事・気分・身体症状・学習の負荷を短文で可視化すると、悪化の前日や当日に共通するパターン(特定の教科、特定の人間関係、天候や校内行事など)を把握できます。

見つけたパターンには、「避ける・減らす・置き換える」のいずれかの対処が望ましいため、本人が選べる「逃げ道」(保健室へ移動する合図、途中退出、別室学習)を必ず用意しておきましょう。

不登校の再発は、負荷の再調整が間に合えば、休みに至る前に軌道修正が可能であるため、サインを見逃さないでキャッチすることが大切です。

再発率の目安と捉え方

再登校後は、調子の波を行き来しながら徐々に安定へ近づく経過が一般的に多く見られます。

ここで大事なのは、再発率という言葉に引きずられて一喜一憂するのではなく、調子の波があることを前提にした設計に発想を切り替えることです。

再発はゼロか百かの現象ではなく、負荷の総量・環境刺激・期待水準の三要素が一定の閾値を超えたときに表面化しやすいという、連続的なプロセスとして捉えると評価と対処が行いやすくなります。

| ステージ | 主な焦点 | 調整の例 |

|---|---|---|

| 立ち上がり期 | 行きやすさ作り | 短時間登校、保健室・別室の活用 |

| 定着準備期 | 学習と体力のバランス | 科目選択、課題量の最適化 |

| 定着期 | 自己効力感の強化 | 成功体験の言語化、役割の付与 |

| 揺り戻し期 | 負荷の再調整 | 休息挿入、在宅課題への切替 |

上記のように、各期の目的を明確にし、つまずきが生じたら一段階前へ戻す運用にしておくと、過度に悲観せずに対応の軸を保てます。

背景理解の参考として、公的統計では不登校に関する年次調査が公表されています。全国的な推移や傾向を把握したい場合は、文部科学省による「児童生徒の問題行動・不登校等に関する調査」を参考にしてみてください。

回復期への逆戻りを防ぐ視点

回復期はエネルギーが戻りつつあり、挑戦意欲も芽生える時期ですが、ここで負荷を一気に引き上げると逆戻りを招きやすくなるため注意が必要です。

そのため、以下のように週全体に余白を意図的に残す工夫が、波の振れ幅を小さくするうえで大切です。

- 連続登校日の間に回復日を設定する

- 評価や提出物のハードルを段階制にする

- 成功体験の振り返りを早いサイクルで行う

具体的には、「時間・場所・活動内容」の三点で負荷を調整します。

| 3つの視点 | 対策例 |

|---|---|

| 時間 | 「午前のみ」「2コマ+休憩」のように小刻み化する |

| 場所 | 教室・別室・保健室・図書室を状況に応じて選べるようにする |

| 活動内容 | 集団での発表や長時間の作業など高負荷のものを後回しにし、集中が持続しやすい単位に再編する |

さらに家庭では、子どもと予定表を共同作成し、休む判断の基準(症状・気分・睡眠の目安)を事前に決めておくと当日の迷いが減ります。

週の初めに「ここまでできればOK」という達成ラインを合意し、達成したら切り上げる習慣を徹底すると良いでしょう。これにより、頑張りすぎによる反動を抑え、翌日以降の回復速度を確保できます。

再登校初日の準備ポイント

再登校初日は不確実性が最も高く、緊張が最大化します。そのため、前日から当日までの見通しを家族間で共有し、小さな成功を積み上げる設計にします。

| タイミング | 準備の要点 | 具体例 |

|---|---|---|

| 前日 | 当日の流れを可視化 | 到着後の行き先、休める場所、退出の合図 |

| 当日朝 | 身体の立ち上げ | 起床時刻の前倒し、軽食、深呼吸のルーティン |

| 学校到着時 | 最初のハードルを下げる | 先生と短い挨拶だけ、保健室経由で教室へ |

| 授業中 | 逃げ道の確保 | 途中退出可、別室学習、課題の軽量化 |

| 放課後 | 次への橋渡し | 今日できたことを数える、翌日の最小目標設定 |

準備のポイントは、当日になってから調整しないことです。前日のうちに持ち物・動線・滞在時間・途中退出の合図などをすべて決め、同行者や連絡手段も確定させましょう。

当日の朝は、起床をいつもより少し早め、短時間のストレッチや深呼吸で身体を温めます。校門から教室までの導線に「寄り道の安全地帯(保健室や相談室)」を挟むだけでも、心理的負担は大きく下がります。

教員側とは、連絡帳やメールなどの連絡手段と、途中退出の合図・戻り方・代替課題の扱いを事前に合意しておくことが大切です。

また、学校外の支援先(スクールカウンセラー、適応指導教室、地域の相談窓口)も連絡網に含め、必要時にすぐ切り替えられる安全網を先に敷いておけると安心して初日を過ごせます。

不登校から復帰後にまた休むことへの支援策

- 再登校の注意点と支援の組み方

- 回復の兆しを見逃さないポイント

- 親の対応:基本とNG例

- 怖い気持ちへの寄り添い方

- また休んでしまった時の3つの選択肢

- 不登校からの復帰後にまた休むことの対策方法まとめ

再登校の注意点と支援の組み方

再登校の設計は、「時間・場所・中身」の三軸を同時に最適化する発想が土台になります。

| 三軸 | 最適化方法 |

|---|---|

| 時間 | 午前のみ→2コマ+休憩→3コマ…のように増加幅を小刻みに設定 ※増やす前に「2日連続で無理がなかったら次の段階へ」などの進級条件を明確にしておくこと |

| 場所 | 教室を基本にしつつ、保健室・別室・図書室・相談室を安全地帯として事前合意し、途中退出の合図(カードや一言)を決めておく |

| 中身 | 口頭発表や長時間作業など高負荷の活動は後ろ倒しにし、短時間で達成感が得やすいタスクを先に配置する |

支援の最適化のためには、1~2週間単位で到達指標を見直し、難所は前提知識まで戻って再構成します。課題量は「必須・推奨・発展」に三層化し、達成ラインを見える化すると自己効力感が保たれます。

学校との連携と出席の扱いに関しては、以下の内容を担任やスクールカウンセラーと事前に文書で取り決めておくと安心です。

- 出席扱いの要件

- 別室学習の評価方

- 保健室利用の記録

- 欠席時の課題受け渡し

やむを得ず登校が難しい際にICTを活用した学習を組み込みたい場合、その扱いは各通知や教育委員会の方針に基づくとされています。

詳しく知りたい方は、文部科学省の「やむを得ず学校に登校できない児童生徒等へのICTを活用した学習指導等について」を参照ください。

回復の兆しを見逃さないポイント

回復は劇的なジャンプではなく、以下のような小さな前進の積み重ねとして現れます。

- 起床時刻が安定する

- 準備に取りかかるまでの時間が短くなる

- 学校の話題に応じられる

- 好きな教科や活動への関心が戻る

兆しを可視化するミニ指標の例は、以下の通りです。

| ミニ指標 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠 | ・入眠までの時間 ・夜間覚醒の回数 ・起床後の倦怠感 |

| 活動 | ・支度開始までの待ち時間 ・登校後の最初の行動に要した時間 |

| 感情・認知 | ・不安の強さ(0~10スケール) ・自己否定的な独り言の頻度 |

| 対人 | ・挨拶や短い会話への反応 ・教員や同級生との接触回数 |

これらを日ごとではなく週単位で俯瞰し、2~3日の移動平均で見ると、偶発的な揺れに過度反応せず傾向を読み取りやすくなります。

兆しを見つけた際には、「昨日より5分早く起きられた」「英語の話を楽しそうにしていた」のように、事実ベースの短いフィードバックを行いましょう。

一方で、良い日とそうでない日を行き来するのが通常の経過です。前進の証拠をカレンダーやメモで可視化しておくと、調子が落ちた日にも「積み上がり」を確認でき、再挑戦の動機づけになります。

兆しが続く局面では、「負荷を一段だけ増やす」や「回復日を1日1回に減らす」など、微調整しながら前進を維持することが重要です。

親の対応:基本とNG例

家庭は安全基地として機能することが最優先です。そのため、基本的な親の役割は、以下の4つに集約されます。

- 味方であることの宣言

- 選択肢の提示

- 負荷の調整

- 事実に基づく承認

コミュニケーションで気をつける点として、問いかけは「なぜ」より「どうしたら」へ置き換え、原因探しに偏らずに次の一歩を一緒に設計します。

効果的な関りと、避けたい関りについて、以下で簡単に紹介します。

- 立場の確認:「あなたの味方でいる」「休む判断も一緒に決めよう」

- 選択肢の提示:「今日は保健室と別室、どちらが安心かな」

- 小さな達成の承認:「到着できたこと自体が前進だったね」

- 負荷の調整:「明日は2コマで終わりにして回復日にしよう」

- 比較(きょうだいや過去の自分と比べる)

- 正論の押し付け(「行けば慣れる」などの一般論)

- 励ましの過剰投与(空疎なポジティブ言葉の連発)

- 約束で縛る(「明日は必ず行くと約束」などの硬直化)

下の表は、よくあるNG表現を代替表現にリフレーミングした例です。

| NG表現 | 代替表現 |

|---|---|

| みんな行っているのにどうして | どの場面が一番しんどいか一緒に分けてみよう |

| 明日は絶対に行こう | 明日は校門までを目標にして届いたら終了にしよう |

| 休んだら遅れるだけだよ | 今日は基礎だけにして遅れを最小限に整えよう |

| いつまでこのままなの | 今週はここまでできたら十分というラインを決めよう |

また、医療・福祉・教育の外部資源の活用は、家庭の余裕を取り戻す手段として重要であるため、必要に応じて頼るように心がけましょう。

怖い気持ちへの寄り添い方

再登校の場面で感じる怖さは、単なる気分の問題ではなく、思考(心配や予測)、身体反応(動悸・腹痛・めまいなど)、行動(回避・固まる・怒り)という複数成分から成る現象です。

まずは怖さの中身を一緒に分解し、どの成分に何が効くのかを対応づけることで、対処が具体化します。

人間関係の気まずさ、授業の遅れへの不安、先生への心配、身体症状への恐れなどを個別に切り分け、場面ごとの準備と当日の合図、振り返りの手順までひと続きで設計していくと良いでしょう。

以下の表は、よくある怖さの要素を対処パッケージに落とし込んだ例です。実際には本人の感じ方を優先し、不要な項目は削り、必要な項目を足してカスタマイズします。

| 想定される怖さの要素 | よくある引き金 | 先回りの備え | その場の対処 | 事後の振り返り |

|---|---|---|---|---|

| 人間関係の気まずさ | 昼休み・班活動 | 事前に関わる人数を最小化、役割を軽量化 | 合図で保健室へ移動、会話は短い定型文だけにする | うまく切り上げられた瞬間を特定し再現ポイント化 |

| 学習の遅れへの不安 | 黒板の速度・小テスト | プリント先配布、座席は前列端、代替評価を合意 | 不明点は付箋でマークし後で別室確認 | 「分からないを保持できた」ことを成果化 |

| 先生への不安 | 指名・発表 | 指名免除の時間帯設定、口頭確認への置換 | 視線を外してOK、発表は一言のみ | 指名免除時間の効果を数値で共有 |

| 身体症状への恐れ | 朝の満員電車・体育 | 登校時間の前倒し、体育は見学から開始 | 症状スケール(0〜10)で合図→一時退避 | 症状のピーク持続時間を記録し次回の目安に |

途中で怖さや苦しさが増した場合に備えて、退出の合図(カード・ジェスチャー・短い言葉)と移動先(保健室・別室・図書室)を教員側と事前に取り決めます。

合図は誰にも気づかれない簡便なものを1つに統一し、「使っていいタイミング」「戻り方」「戻らなくてもよい条件」まで明文化しておきましょう。

また休んでしまった時の選択肢

休みの再発は、計画を現実に合わせて組み直す合図です。責めるより先に、再評価・再設計・再挑戦の三段階で立て直します。ここでは、次の三つの道筋を実務的に選べる形で提示します。

① カウンセリング等の専門支援を組み込む

カウンセリング等の専門支援を組み込む目的は、感情の整理と対処スキルの獲得です。

以下の介入メニューのほか、学校と家庭の調整役として機能する場合もあります。

- 問題解決アプローチ

- 認知再構成

- 段階的暴露

- ソーシャルスキルトレーニング

導入時は週1回・4〜6週間を目安に実施し、効果指標(登校関連行動、苦痛度、睡眠、自己効力感)を事前合意の上でモニターします。

② 学校外の学び(フリースクール・教育支援センター)

学習と生活リズムを保ちながら、学校以外の居場所で再起を図る道もあります。

地域の教育支援センター(適応指導教室)や、条件を満たす場合の出席扱い、ICT活用の学習支援など、公的な制度枠で運用される選択肢を確認しておきましょう。(出典:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」

③オンライン個別指導を活用する

登校の波が続く時期は、短時間で区切れる学習と情緒的フォローを同時に確保できるオンライン個別指導が有効です。

移動負担がなく、当日の体調に合わせて時間や内容を柔軟に変更できるため、復帰への橋渡しとして機能するからです。面談やチャットで保護者・学校との情報連携が取りやすい点も安心できるポイントです。

以下は、不登校の生徒に特化したオンライン個別指導の例です。学習とメンタルの両輪を支える仕組みを持ち、再登校へのステップ設計に活用できます。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| キズキ教育塾 | 不登校・高校中退などに対応する完全1対1の担任制。110分授業で、通塾・オンラインを自由に選択可能。学び直しと進路支援を一体化し、大学受験・定時制・通信制進学まで幅広く対応。 |

| ティントル | 不登校専門のオンライン個別指導。30分単位で授業を設計でき、録画による復習機能も備える。講師と専任サポートチームが連携し、学習支援とメンタルケアを両立する仕組み。 |

体調が不安定な日には、カメラオフでの参加や視聴のみの復習回に切り替えるなど、出欠の二択にせず強度を調整する工夫などで、学習を継続していきましょう。

不登校からの復帰後にまた休むことの対策方法まとめ

- 再発の背景は複数要因が絡むため単独原因に固執しない

- 疲れを感じたら登校の時間と内容を先に軽く設計する

- 再発前のサインは行動と身体と感情の三方面で観察する

- 再発率という言葉に振り回されず波を前提に運用する

- 期ごとの目的を明確化し躓いたら一段階前に戻して調整

- 再登校初日は動線と退出の合図まで可視化しておく

- 支援は時間場所中身の三点セットで最適化していく

- 学習は到達度基準で無学年式や個別計画を柔軟に使う

- 回復の兆しは小さな前進を言語化し自己効力感を貯める

- 親の対応は比較や正論でなく承認と選択肢の提示が軸

- 怖さは要素分解して段階的に近づく目標へ置き換える

- 休んだら専門支援や別の学び場家庭学習の三本柱で再設計

- 在籍校に固執せず転校や制度活用も現実的に検討する

- 学校と共有するのは出席扱い別室利用課題受け渡しの手順

- 家庭は安全基地であり登校の可否より心身の回復を土台にする

コメント