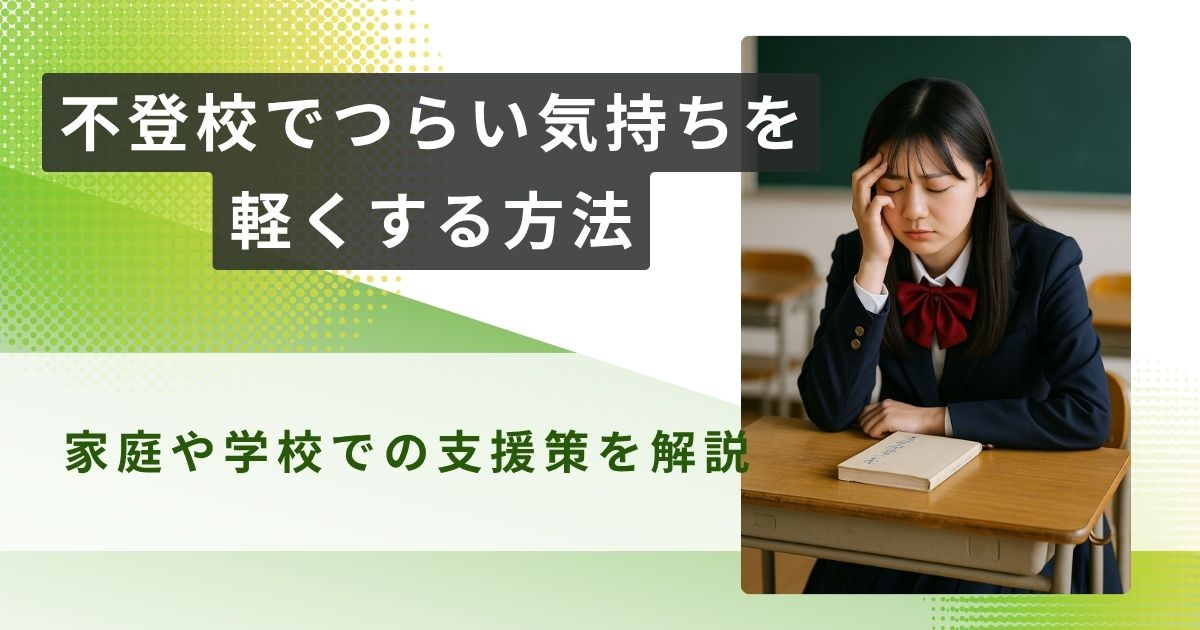

不登校がつらいと感じるとき、何から手をつければいいのか迷いますよね。

中学での環境調整や受験への影響、兄弟や親の関わり、PTAとの付き合い、勉強の遅れへの不安、塾が怖いと感じる問題、復帰がつらい場面への向き合い方など、悩みは多岐にわたります。

つらい理由がわからないまま生きるのがつらいと感じることもありますが、まずは心身を守ることが最優先です。

本記事では、不登校がつらいときは休むというスタンスを軸に、現実的に取り組める選択肢と判断基準を整理します。

- 不登校がつらいときの心の守り方と初動

- 家族と学校ができる支援と役割分担

- 学習や受験への現実的な対応と道筋

- 復帰を急がない段階的な進め方と選択肢

不登校でつらい時は休んでいい

- つらい理由がわからない時は

- 生きるのがつらいと感じたら

- 親ができる初期対応の要点

- 兄弟へのケアと声かけ例

- PTAとの関わり方と選択肢

つらい理由がわからない時は

理由が特定できないつらさは、複数の要因が少しずつ積み重なることで生じやすく、ひとつの原因に特定できないことが多いです。

以下の要因が相互作用し、主観的には「なんとなく苦しい」「気づくと朝が怖い」と感じられるのです。

- 環境の変化

- 対人関係の緊張

- 体調の不調

- 学習負荷の増大

まずは自分を責めず、休息を優先して心身の安全域を確保しましょう。短時間でも負荷を下げるだけで、思考の整理や体のサインの観察が行いやすくなります。

生活のベースを整えるためには、以下のように普段の生活をミニマムに設計することもおすすめです。

- 起床・就寝・食事・入浴の時刻を「±1時間以内」のゆるい枠で維持する

- 寝る前1時間は強い光や情報刺激(通知・動画)から距離をとる

- 朝に日光を浴びる、白湯や常温の水を少量とるなど、日中の立ち上がりを助ける行動をひとつ決める

学校生活において教室が負担であるなら、保健室で過ごす、別室で学ぶ、短時間だけ登校する、テストや行事のみ参加するなど、選択肢を細分化しましょう。

「全部かゼロか」ではなく、できる範囲を小刻みに重ねる発想が、心身の負担を抑えます。

トリガーの見える化:簡易モニタリング

つらさの手がかりは、必ずしも出来事そのものではなく、時間帯・人・科目・場所の組み合わせに潜むことがあります。

次のテンプレートを目安に、毎日3行だけ記録していき、週単位で振り返るようにするとつらさのパターンが浮かび上がります。

| 時間・場面 | 体のサイン | 浮かんだ考え・感情 |

|---|---|---|

| 7:00 起床前 | 胃のむかつき | 起きられないかもしれない |

| 10:00 英語 | 手の冷え | 当てられたらどうしよう |

| 下校後 | 食欲低下 | 今日も何もできなかった |

観察の目的は「原因探しで決着をつけること」ではなく、「負荷を下げる調整点を見つけること」です。

たとえば、朝の準備に人の声が重なると負担が増すなら、別室で身支度をする、登校時刻をずらすなど、環境側の調整を検討します。

外部サポートの力を借りて言語化していく

学校のスクールカウンセラーや地域の相談窓口は、理由が曖昧な段階から利用できます。

言葉にしづらい場合は、「最近の一日」を時系列で一緒にたどるだけでも整理が進むでしょう。

つらい原因を急いで断定しようとせずに、まずは安全の確保と観察を土台にして小さな調整を積み上げていけると、次の具体策が選びやすくなります。

生きるのがつらいと感じたら

生きるのがつらい感覚は、強い疲労や不安が続いているサインとして現れることがあります。

その場合は、一人で抱え込まず、今の状態を短い言葉でもいいので信頼できる大人や相談機関に伝えてください。夜間や早朝など相談先が限られる時間帯には、24時間対応の子ども向け相談窓口が頼りになります。

文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル(0120-0-78310)」は匿名で相談ができるので、利用するのもおすすめです。

家の中で今すぐできる負荷軽減

家の中ですぐにできる負担の軽減方法は、以下の通りです。

- 睡眠不足と空腹を避けるため、軽食と水分を身近に置く

- 刺激の強い情報から距離を取り、通知を一時停止する

- 予定を詰め込まず、行動は「一つだけやること」に絞る

、あた、危機のときに備えて、次の三点を書いたメモを見える場所に置いておくと、本人も家族も動きやすくなります。

1)連絡先(家族・学校・相談窓口)

2)安心できる場所(家の中・学校内・近所)

3)落ち着く行動(深呼吸、白湯、ストレッチ、換気)

学校や勉強の遅れは、落ち着いてから順に取り戻せます。まずは心の安全を優先し、必要に応じて学校に事情を伝えて課題や出席の扱いを柔軟にしてもらいましょう。

つらい気持ちを気力だけで耐えようとせず、環境調整と支援の導線を整えることが、回復への近道になります。

親ができる初期対応の要点

家庭での初動は、その後の回復のスピードや方向を左右します。問い詰めずに事実を共有し、生活の土台を一緒に整える姿勢を軸に支援しましょう。

最初に「休んでいい」という合図を明確に出し、安心感をつくったうえで、起床・食事・入浴・就寝という基本の線を細くてもつなぎ直しましょう。

学校との連携:合意形成を進める三分法

学校との対話では、「できること」「今は難しいこと」「試してみたいこと」を三つのリストに分けて共有すると、調整が進みやすくなります。

例として、次のようなすり合わせが考えられます。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 在室場所 | 保健室・別室・図書室など安全な居場所の確保 |

| 時間割 | 短時間登校、コア科目のみ参加、当日変更の許容 |

| 課題と評価 | 量と締切の調整、提出方法の柔軟化、評価配慮の明文化 |

これらは学年や担任が変わっても引き継げるよう、個別の支援計画として文章化しておくと継続性が高まります。

初期30日の目安ロードマップ(例)

初期30日の過ごし方の目安を、以下にロードマップで紹介します。

- 1週目:休息と生活リズムの再立ち上げ、学校へ現状共有

- 2週目:在室場所と時間の試行、課題量の調整開始

- 3週目:参加できる活動の範囲を見直し、翌週の目標を小さく設定

- 4週目:支援計画の更新、うまくいった点と負担点を再調整

以上を踏まえると、家庭の初期対応は「安心の土台」を整え、学校との協働で小さな前進を積み上げるプロセスづくりだと言えます。

兄弟へのケアと声かけ例

不登校の家庭では、兄弟姉妹が感じる影響を見過ごしてしまいがちです。

兄弟は、親の関心が一方に偏ることで、羨ましさ・不公平感・疎外感を抱くことが多く、心理的負担が高まると、学習意欲の低下や情緒不安などの二次的な不調を起こすこともあります。

国内の一次研究では、家族機能や親への信頼感といった家庭内関係の側面が、生徒の学校適応感と結びつくことが示されています。(出典:中国四国心理学会論文集「高校生の家族の機能と学校適応感の関連について」)

兄弟それぞれの「居場所」と時間を確保する

兄弟のケアは、「公平に扱う」よりも「個々の状況に合わせた対応」を重視することが鍵となります。

不登校の子どもに時間やエネルギーを多く割くのは自然な流れですが、他の兄弟との関わりが減ると「親が自分を見ていない」という感情が生まれやすくなるため、注意が必要です。

そのため、たとえ短時間でも「その子だけに向き合う時間」を意図的に設けることが大切です。たとえば以下のような小さな工夫が効果的です。

- 一日10分でも一対一で話す時間を設ける(話題は学校以外でも構わない)

- 宿題やゲームなど、子どもが得意なことを一緒に行う

- 就寝前の会話や食事の準備を手伝ってもらうなど、家庭内の小さな共同作業を意識する

このように、兄弟それぞれの存在を尊重することで、「自分も大切にされている」という安心感を取り戻せます。

状況別の声かけ例とその狙い

兄弟への声かけは、感情の背景を理解し、具体的な言葉で支えることが重要です。以下の表は、よくある状況に応じた声かけ例とその意図を整理したものです。

| 状況 | 声かけ例 | 狙い |

|---|---|---|

| 不公平感が強い | あなたの頑張りは毎日ちゃんと見えているよ | 承認の明確化 |

| いら立ちが出る | 嫌な気持ちを言葉で教えてくれると助かるよ | 感情の言語化 |

| 協力を求める | 朝は静かに過ごせるよう手伝ってくれる? | 役割の共有 |

| 比較が起きる | それぞれ違うペースで大丈夫なんだよ | 個別性の尊重 |

| 寂しさを訴える | あなたと過ごす時間もちゃんと大切にしているよ | 安心の再確認 |

| 優しさを見せた時 | その言葉、とても助かったよ | 自己効力感の強化 |

このように、子どもの内面にある感情を認めながら、行動を具体的に評価することで、兄弟間の対立を防ぎ、協力関係を築くことができます。

親の姿勢が家族全体の安定をつくる

親は、兄弟どちらの側にも立ちすぎない「全員の味方」であることを明確に伝える必要があります。兄弟の前で感情的な対応を避け、家族全体を一つのチームとして支える姿勢を見せることが大切です。

また、家庭内のルールや予定を共有ノートなどに可視化すると、不安や誤解を減らせます。たとえば「お手伝い」「食事時間」「外出予定」などを週単位で記録しておくと、家族全員が安心して動けるようになります。

以上のように、兄弟のケアは「対立を防ぐための配慮」ではなく、「それぞれの安心を支える家族づくり」の一環として捉えることが、長期的な安定につながります。

PTAとの関わり方と選択肢

PTAは、保護者と教職員が協力して学校生活を支える任意団体です。法律上、加入や活動参加は義務ではなく、家庭の事情やエネルギーの配分に応じて関わり方を柔軟に決めることができます。

特に、不登校や心身のケアに注力している時期は、家庭の回復を最優先にする判断が尊重されるべきです。

PTAの基本構造と任意性

多くの学校では、PTAが学校行事の運営や地域との連携、情報共有を担っています。しかし加入は任意であり、退会や一時休止も自由に行えます。

そのため、負担が大きい場合は、担任やPTA役員に状況を伝え、活動免除や分担の軽減を相談しましょう。スクールカウンセラーや地域の教育支援センターを介して第三者が橋渡しをする方法もあります。

家庭のエネルギー配分で考える関わり方

PTA活動への参加可否は、「今、家庭がどれだけの余力を持てるか」で決めるのが現実的です。参加が心理的・時間的な負担になると、家庭全体の回復を妨げてしまうことがあるからです。

一方で、無理のない範囲で関わることで、学校内の情報を得やすくなるという利点もあります。以下の表は、代表的な関わり方とその特徴を整理したものです。

| 関わり方 | 想定メリット | 負担軽減策 |

|---|---|---|

| 最小限に参加 | 学校の雰囲気を直接把握できる | 短時間・単発の役割に限定する |

| 情報収集のみ | 同じ悩みを持つ家庭とつながれる | オンライン連絡網や掲示板を活用する |

| 一時休止 | 家庭の回復に専念できる | 復帰時期を未定と伝えておく |

| 退会 | 心身の負担を完全に減らせる | 状況が整えば再加入を検討する |

このように整理しておくことで、「どの関わり方が今の家庭に合っているか」を冷静に判断できます。

さらに、PTA活動との適切な距離感を保ちつつ活動していきたい場合は、次のような工夫でストレスを軽減できます。

- 会議や行事は「出られる日だけ出る」ルールを自分で設定する

- オンラインミーティングやメールでの参加を提案する

- 活動後は家庭内で休息時間を必ず確保する

逆に、負担が大きく感じる場合は、早めに退会や一時休止を申し出ましょう。PTAは、家庭の回復より優先されるべきものではありません。

学校・地域との良好な関係を保つために

PTAを離れる場合でも、学校との関係を悪化させる必要はありません。「現在は家庭のケアを優先したい」「回復の見通しが立ったら改めて関わり方を考えたい」と具体的に伝えることで、理解を得やすくなります。

また、地域の行事やボランティアに単発で関わるなど、別の形でつながりを保つ選択も可能です。

無理に続けるより、家庭の安定を優先するほうが、長期的には子どもにもプラスに働きます。PTAとの関係も、「やめる」「離れる」ではなく、「今は休む」「別の形で関わる」と捉えることで、前向きな選択となります。

不登校でつらいときの具体策

- 中学での環境調整の考え方

- 受験の可否とスケジュール案

- 勉強の遅れを補う方法

- 塾が怖いと感じる時の選択肢

- 復帰がつらい時の段階的な支援

- 不登校でつらい時は休むが最善

中学での環境調整の考え方

中学校は、小学校と比べて授業形態や人間関係、学業面の負担が一気に増す時期です。

教科担任制によって先生が複数になることや、部活動・定期テスト・評価基準の複雑化など、生活全体におけるストレス要因が重なりやすくなります。

ここで大切なのは、「教室に戻ること」だけを目的にしないという視点です。目的を「学校と安全につながり続けること」と置き換えるだけで、本人の選択肢が大きく広がります。

学校生活の再構築:段階的な参加と柔軟な支援

環境調整の基本は、段階的・可変的な仕組みを取り入れることです。たとえば次のような方法があります。

- 短時間登校から始め、徐々に在校時間を延ばす

- 保健室登校や別室登校で、静かな環境から再スタートする

- 課題の内容や量を個別に調整する

- 宿題の提出方法を郵送・メール・オンラインフォームなど柔軟に変更する

- テストは必要科目のみ受ける、または別日受験を選択する

これらは文部科学省が示す「不登校児童生徒への教育支援の充実」にも沿った方法であり、個別最適化された学習環境を整えることが推奨されています。

行事・活動・生活面の現実的な工夫

学校行事や学級活動は、生徒によって負担度が異なります。以下のように三段階で検討すると、心理的な圧迫を防ぎやすくなります。

- 見学のみの参加:雰囲気を感じることで社会的つながりを保つ

- 部分参加:興味のある場面や時間帯のみ参加

- 不参加:無理をせず、家庭や別室で同時間帯を過ごす

生活面では、登校時刻を混雑時間からずらす、通学経路を安全で落ち着いたルートに変える、校内で安心できる場所を確保するなどの工夫も効果的です。

これらの支援内容は、個別の支援計画(Individual Support Plan)として文章化しておくと、担任や学年が変わっても支援が継続されやすくなります。

家庭・学校・教育委員会が協力し、支援の「見える化」を進めることで、生徒本人の安心と自立が両立しやすくなります。

受験の可否とスケジュール案

不登校の期間があっても、進学の道は複数存在します。実際、全国的にみても、近年は不登校経験を持つ中学生のうち、約8割が高等学校などに進学しています。

そのため、「学校に行けていない=受験できない」と捉える必要はありません。重要なのは、受験制度の多様性を理解し、本人の体調と学力に合ったルートを選ぶことです。

出席日数と合否への影響

高校入試における出席状況の扱いは、都道府県や学校によって異なります。

- 一部の公立高校では、出席日数が評価に含まれることがある

- 書類選考・面接・作文・学力検査のいずれかで総合判断する学校も多く、出席日数が少なくても合格可能なケースは珍しくない

志望校を選ぶ際には、学校説明会や進路指導教員への直接確認を行い、「どの評価基準が重視されるのか」を早期に把握しておくと安心です。

準備とスケジュールの立て方

受験を目指す際は、体調と学力のバランスを取りながら、段階的に進めるのが現実的です。以下のような流れが参考になります。

| 受験までの時期 | 行動計画 |

|---|---|

| 春〜初夏 | 体調の安定を優先し、日常リズムを整える |

| 夏休み頃 | 基礎教科を小さな単元から復習し、苦手分野を洗い出す |

| 秋〜冬 | 過去問題を少しずつ解き、得点源となる単元を繰り返す |

| 受験直前期 | 体調を最優先し、学習時間を短くしてもコンディション維持を重視 |

模試や外部テストは、回数を絞って受けても構いません。受験勉強の目標設定を「完璧に仕上げる」ではなく、「今の自分にできる範囲を積み重ねる」に切り替えると、焦りを減らして計画を続けやすくなります。

勉強の遅れを補う方法

学習再開の初期段階では、焦って通常の学習量に戻すよりも、「短時間・低負荷・達成感」を軸に計画を立てることが大切です。

勉強を再開する際は、得意な教科や好きな分野から入ると効果的です。成功体験を積み重ねることで、学習に対する自信が徐々に戻ります。

1週間ごとに進捗を振り返りながら、「今週は国語の漢字5個だけ」「英単語を3つ覚える」など、小さな目標を設定するのがポイントです。

また、机に向かえない日もあります。そんな時は以下のような「受け身の学び」で流れを切らさない工夫が役立ちます。

- 教科書の図表を眺める

- 音読する

- 教育系動画を視聴する

- 簡単なクイズ形式のアプリを利用する

学び直しの効果は、時間の長さよりも「継続のしやすさ」で決まります。最初は1日15分程度の学習から始めても十分に意味があるため、続けることを意識しましょう。

家庭と学校が協力して支える仕組みづくり

勉強の遅れを本人だけで取り戻すのは難しいため、家庭・学校・地域が連携してサポート体制を作ることが重要です。

- 担任や教科担当と情報共有し、課題内容を調整する

- 学習支援員や地域ボランティアの協力を得る

- オンライン学習サービスを活用する

これらを組み合わせることで、無理のないリズムで学びを継続できます。焦らず、日々の小さな積み重ねを認めていくことが、再び学ぶ力を取り戻す最短の道です。

塾が怖いと感じる時の選択肢

塾に対して「怖い」「行きたくない」と感じる気持ちは、決して珍しいことではありません。

背景には、授業のスピードについていけない不安、人間関係の緊張、講師との相性のずれ、あるいは集団の雰囲気そのものが合わないといった、複数の心理的・環境的要因が関係しています。

特に、不登校や心身の不調を経験している子どもにとっては、集団の中で「評価される」「比較される」という構造が強いストレスとして作用することがあります。

そのため、「通えない自分を責める」よりも、「自分に合った学び方を再構築する」ことが何より大切です。

通塾スタイルを見直す

塾が合わないと感じる場合は、環境や通い方を変えるだけで、負担が大きく軽くなることがあります。次のようなスタイルの見直しを検討してみましょう。

| 通塾スタイル | 詳細 |

|---|---|

| 少人数・個別指導塾 | 一人ひとりの理解度に合わせた進度で学べるため、安心感が高い |

| 家庭教師 | 自宅で受講できるため、移動や他人の視線のストレスが少ない |

| オンライン個別指導 | 対面が苦手な子どもにも向いており、通塾時間ゼロで学習できる |

| 通信教材・映像授業 | 自分のペースで繰り返し学べるため、復習中心の学びに最適 |

また、塾によっては「座席の位置」「入退室の時間」「講師の指定」などを柔軟に調整できるところもあります。体験授業の際にこうした希望を具体的に伝えておくことで、本人の安心感が大きく高まります。

不登校専門の個別指導という選択肢

最近では、不登校の生徒に特化したオンライン個別指導サービスも増えています。

これらは、学習だけでなくメンタルサポートや家庭との連携も重視しており、再登校や進路選択に向けた中間支援としても有効です。

| 名称 | 概要 |

|---|---|

| キズキ教育塾 | 不登校・高校中退などに対応する完全1対1の担任制。110分授業で、通塾・オンラインを自由に選択可能。学び直しと進路支援を一体化し、大学受験・定時制・通信制進学まで幅広く対応。 |

| ティントル | 不登校専門のオンライン個別指導。30分単位で授業を設計でき、録画による復習機能も備える。講師と専任サポートチームが連携し、学習支援とメンタルケアを両立する仕組み。 |

このような専門塾では、在宅学習の習慣化から、学校復帰・受験準備までを一貫してサポートしてくれるため、「塾=行く場所」という概念にとらわれず、安心して学びを続けられます。

恐怖や不安を感じたときは、「塾に戻る」ことを目標にするのではなく、「どんな形なら安心して学べるか」を一緒に探すことが重要です。それこそが、学びを途切れさせず、再び前を向くための最初の一歩となります。

復帰がつらい時の段階的な支援

学校への復帰が「つらい」と感じるのは、意志の弱さではなく、身体と心が「まだ準備が整っていない」と知らせているサインです。

復帰の支援を効果的に進めるためには、「急激に戻す」のではなく、段階を細かく区切り、本人が安心して進めるペースを尊重することが大切です。

復帰を階段に例えるなら、段差を低くし、途中に何度でも休める踊り場を設けるイメージが理想となります。

ステップ方式で進める復帰の流れ

以下のような段階的な支援ステップを設けることで、無理なく学校生活へ近づけます。

- 在宅期間:生活リズムの安定を最優先(起床・就寝・食事のリズムづくり)

- 連絡段階:学校へ電話・メール・連絡帳などで現状を伝える

- 校門までの訪問:登校のシミュレーションとして、校門や玄関前まで行く

- 保健室登校:教室ではなく安心できる空間で在室を始める

- 短時間登校:1~2時間だけ授業を受ける

- 部分的授業参加:得意科目や気の合う先生の授業から再開

- 通常登校:全日参加へ移行

このステップを週単位または月単位で進めると、無理がなく達成感を感じやすくなります。

また、各段階ごとに「できたサイン」(例:校門に立てた・担任に挨拶できた・1時間滞在できた)を明確に設定し、本人と家族で共有すると、進捗が目に見えてわかるようになり自己肯定感につながります。

学校側との連携ポイント

学校への支援依頼は、具体的なメニューに分けて伝えるとスムーズです。以下は代表的な調整項目です。

- 在籍扱いへの移行:欠席から在籍扱いに変えるための出席認定の相談

- 別室・保健室での在室:安心できる居場所を確保する

- 課題量と内容の調整:無理のない分量に変更してもらう

- 評価方法の柔軟化:テスト以外の方法(レポートや口頭発表など)で評価する

- 時間割の調整:体力が戻るまで移動の少ない科目構成に変更する

これらを学校と話し合い、個別の支援計画として文書化しておくと、教職員の交代後も支援が継続されやすくなります。

支援機関と連携する

文部科学省や自治体が運営する「教育支援センター(適応指導教室)」は、学校復帰や自立支援の中間地点として機能します。

教員経験者や心理士が常駐し、学習・生活両面での支援を受けられます。復帰が難しい場合でも、センターを通じて学校と連携する方法があります。(出典:文部科学省「教育支援センター(適応指導教室)について」)

復帰支援の最終目標は「元の状態に戻る」ことではなく、「自分のペースで安心して社会と関わる」ことです。焦らず、できたことを一つずつ確認しながら、少しずつ前へ進めば十分です。

不登校でつらい時は休むが最善

- 不登校がつらいときはまず安全を確保する

- 理由が不明でも休息と生活リズムを整える

- 生きるのがつらい感覚は相談先へ早めに伝える

- 24時間の相談窓口の活用を家族で共有しておく

- 親は気持ちを変えさせるより環境を整える

- 学校とはできること難しいことを分けて共有する

- 兄弟には個別時間をつくり公平感を言葉で伝える

- PTAは任意として負担に応じた関わりを選択する

- 中学では別室在室や短時間登校を柔軟に使う

- 受験は体調を軸に情報確認と逆算計画で進める

- 学習再開は短時間低負荷から成功体験を重ねる

- 塾が怖い場合は個別や在宅など方法を替えてみる

- 復帰は小さな段階設定で達成サインを確認する

- 目標は毎日通うことより安全に続けることに置く

コメント